Très Chic – Mode in der Kunst

Der Prozess der wechselseitigen Annäherung und Abstoßung, der Flirt zwischen Mode und Kunst begann bereits vor über hundert Jahren. Heute sind die Grenzen häufig fließend. In der Herbst / Winter-Kollektion 2015 präsentierte Louis Vuitton eine Tasche, die eine anhaltende Diskussion über Zweckmäßigkeit auslöste. Die Tasche wird mit einem Beutelsack geliefert, der verhindert, dass man den Tascheninhalt verliert. Das ist – rein praktisch betrachtet – unnötig umständlich. Doch genau das ist der Punkt: Jedes Designerstück, egal worum es sich handelt, muss sich von Dingen mit ähnlicher Funktion abheben. Es ließ sich auch beobachten, als Céline im Frühjahr 2013 Fellsandalen über den Laufsteg schickte und Chanel die Schultertasche „Hula Hoop“ präsentierte. Diese Entwürfe waren alles andere als praktisch. Diese absurden Designstrategien führen besonders pointiert vor Augen, worum es in der Diskussion eigentlich geht. Um die Frage: Wie praktisch ist High Fashion? Man kritisierte Louis Vuitton, dass die Tasche zu provokant sei und dass das Unternehmen so etwas Unpraktisches verkaufe. Dagegen steht das uralte Argument „Mode ist Kunst“.

Wenn man das Ganze aus der historischen Perspektive betrachtet, war High Fashion nie praktisch. Die hohen Sphären dieser Industrie zielten immer nur auf die Oberklasse. Es scheint in der High-Fashion-Industrie geradezu darauf anzukommen, Objekte zu erfinden, die unpraktisch sind. Seien es Fellsandaletten oder Taschen, die ihren primären Zweck nur unzureichend erfüllen: Produkte für Leute, die außerhalb praktischer Anforderungen stehen und es sich leisten können, Mode als Kunstform zu kultivieren. Grenzüberschreitung und Tabubruch wie in den Performances, Happenings und Körperaktionen der 1970er Jahre blieben bis zum Ende der 1980er Jahre unangefochtenes Hoheitsgebiet der Kunst. Als Gegenwelt des Luxus, des schönen Scheins und der makellosen Oberflächen bot die Mode der Avantgarde eine willkommene Angriffsfläche. Ende der 1980er Jahre explodierten die Grenzen. Die Ära des Crossover und des Mix von High und Low, die postmoderne Dekade immer neuer Collagen, Verknüpfungen, Montagen und Überschneidungen begann. Künstler*innen erlösten die Mode von ihrer Fixierung auf den Supermodelkult, befreiten sie von allen „in”- und „out”-Klischees und verrücken bis heute die Perspektiven. Heute arbeitet die Mode als Prinzip nicht nur latent in der Kunst, sondern wird immer wieder zu ihrem direkten Inhalt.

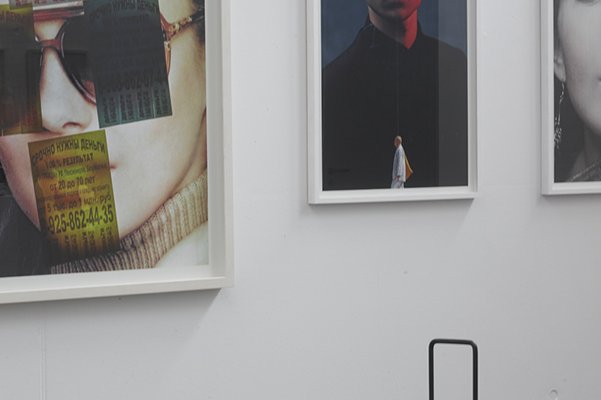

Die in der Ausstellung gezeigten Arbeiten zeigen die Schnittstellen zwischen Mode und Kunst. Die Fotografien von Robert Pufleb sind von der Ästhetik der Modefotografie bestimmt. Die Mode kann außerdem als formgebendes Prinzip fungieren wie bei den Künstlerinnen Kong Ning und Linda Nadji, deren Objekte und Performances sich mimetisch den Konventionen des Modebetriebs annähern. „Gloria“, drei Mülleimer von Katharina Maderthaner, stellt Alltagsgegenstände in einen völlig neuen Kontext, so dass sich die Mode wie eine „verborgene Figur” der Arbeit einprägt. Dora Celentanos Bilder und Installationen bedienen sich der Seidentuchmotive von Hermès und Versace, die bis heute vielfach von den Schals des 19. Jahrhunderts inspiriert sind. Mirela Anura fertigt ihre tragbaren Skulpturen aus Papier und dokumentiert anhand von Fotografien, wie sie zur Schnittstelle von Kunst und Mode werden. Ulrike Möschel häkelt ein Kleid großmaschig aus Kupferdraht und hängt es auf einem Drahtbügel an die Wand. Es könnte aus der Kollektion eines Modedesigners stammen, wenn es nicht mit einem Stromaggregat verbunden wäre. Natascha Borowsky zeigt monochrome, serielle fotografische Arbeiten aus ihrer Werkgruppe „khadi“, deren Ausgangsmaterial handgewebte indische Stoffe aus handgesponnenen Naturfasern bilden. In den Fotografien von Corina Gertz wird an Trachten Kleidung als non-verbales Kommunikationsmittel thematisiert.

Künstler*innen:

Mirela Anura

Natascha Borowsky

Dora Celentano

Corina Gertz

Kong Ning

Katharina Maderthaner

Ulrike Moschee

Linda Nadja

Robert Pufleb

Margarete Eckert-Preisser – Begegnungen

Einführung in die Ausstellung „Begegnungen“ mit Arbeiten von Margarete Eckert-Preisser im Salon des Kunstvereins Ludwigsburg am 9.5.2019

von Kersten Paulsen

Margarete Eckert-Preisser ist eine „waschechte“ Ludwigsburgerin. Sie ist hier geboren und aufgewachsen, hat an der PH Ludwigsburg Kunst im Hauptfach studiert mit dem Schwerpunkt „Kunstunterricht in der Primarstufe“. Nach dem Studium folgen Unterrichtstätigkeiten an verschiedenen Schulen in der Region. Zahlreiche Weiterbildungen an Akademien im In- und Ausland vertiefen die künstlerische Entwicklung. Seit 2007 ist sie freischaffend tätig.

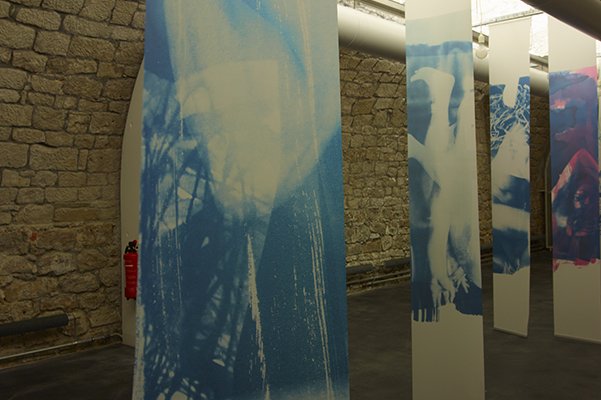

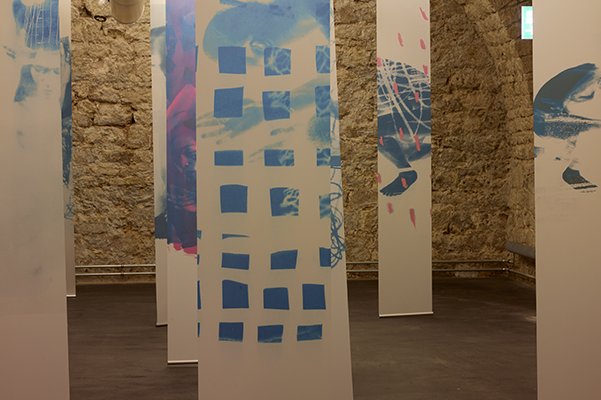

Unter dem Titel „Begegnungen“ zeigt Margarete Eckert-Preisser im Salon des Kunstvereins sechs kleinere fotografische Arbeiten sowie eineRauminstallation, bestehend aus vierzehn jeweils drei Meter langen und fünfundvierzig Zentimeter breiten, semitransparenten, bedruckten Fahnen, die sie extra für diesen Ort konzipiert hat. Alle vierzehn Fahnen hängen parallel zueinander, sie scheinen seriell angeordnet, die Hängung ist jedoch nicht starr symmetrisch gegliedert. Zwei Reihen mit jeweils drei Fahnen in gleicher Anordnung zu Beginn des Raumes … zwei identische Reihen am Ende des Raumes … dazwischen ein „Mittelblock“, der aus einem dicht nebeneinander platzierten Fahnenpaar gebildet wird.

Betritt der Betrachter nun das Gewölbe, so hat er von keiner Position aus ungehinderten Blick durch dieses Fahnenlabyrinth. Er muss die Gassen zwischen den hängenden Objekten durchlaufen, um alle Exemplare sichten zu können – ein Parcours mit eigener Ordnung. Die schmale Länge der Fahnen gibt dem Kellergewölbe Höhe. Ihre Materialität der IKAS-Folie, ein industrielles Polyurethanprodukt, kontrastiert mit den handbehauenen Sandsteinen des Tonnengewölbes. Umgeben von einer ocker-erdigen Farbigkeit und einer Solidität und Langzeit vermittelnden Struktur des Mauerwerks schweben die Fahnen hell und flüchtig, dennoch streng und unverrückbar, eine choreografierte Inszenierung, lyrisch und verstörend.

Dem ausgestellten Werk – sowohl den Fahnen wie auch den Fotografien im Vorraum – liegen Cyanotypien, auch als Blaudruck bekannt, zugrunde. Das ist ein altes fotografisches Verfahren mit typischen cyanoblauen Farbtönen. Es wurde 1842 vom englischen Naturwissenschaftler Sir John Herschel entwickelt und diente zunächst als Fortschritt und Weiterentwicklung weniger stabiler fotografischer Bildgebungen. Zudem war es kostengünstiger, denn es ist eine fotografische Methode, die mit Eisen und nicht mit Silber arbeitet. Anna Atkins, eine britische Naturwissenschaftlerin, machte diese Technik in den 1840ger Jahren durch ihre Bücher bekannt, in denen sie Farne und andere Pflanzen mit Cyanotypien dokumentierte. Die Unesco hat am 28. November 2018 den Blaudruck zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Die Cyanotypie gilt mittlerweile zu den fotografischen Edeldruckverfahren.

Ein kleiner Ausflug in die Chemie der Cyanotypie: Saugfähiges Papier wird in Lösungen von Ammoniumeisen und Ammoniumtrioxalat sensibilisiert und danach getrocknet. Bereits diese gemischten Lösungen sind lichtempfindlich. Die anschließende Belichtung erfolgt durch UV- oder Sonnenlicht unter einem Schatten werfenden Gegenstand oder mittels eines Negativs als Fotogramm. An einem bedeckten Tag beträgt die Belichtungszeit mit Tageslicht

10–20 Minuten. In den belichteten Partien wird dabei die Eisenverbindung wasserunlöslich – es bildet sich der Farbstoff Berliner Blau. Die unbelichteten Teile sind wasserlöslich und lassen sich unter fließendem Wasser auswaschen (hier findet keine Entwicklung statt).

Für Margarete Eckert-Preisser hat die Cyanotypie als technisches Verfahren, das Unikate schafft und das in der Kombinationsbreite mit anderen künstlerischen Techniken eine hohe malerische Anmutung erzeugt, eine große Bedeutung gewonnen. So kombiniert sie die Cyanotypie mit digitaler Fotografie, Malerei und Zeichnung. Aktfotografien eines männlichen und eines weiblichen Modells liegen den Cyanotypien bildthematisch zugrunde. Die Modelle posieren in unterschiedlichen Haltungen, von statuenhaft bis gekrümmt, oft konzentriert auf eine persönliche Beigabe der Künstlerin, wie auf eine kleine Götterskulptur oder eine Drahtmaske. Während die Fotografien im Vorraum die komplette menschliche Figur zeigen, wählt Margarete Eckert-Preisser für die Fahnen im Salon Ausschnitte aus den Fotografien aus. Sie fragmentarisiert sie und ordnet sie neu.

Die Arbeiten im Vorraum zeigen ausschließlich das männliche Modell. Über den ins Dunkel gleitenden Aktfotografien, die beinahe an alte Daguerreotypien erinnern – bei genauem Hinsehen sieht man jedoch die moderne Haartracht des männlichen Modells – legt die Künstlerin Cyanotypien an, die teils flächig, teils an die Anatomie des Körpers angeschmiegt scheinen, wie ein Bodypainting, wie eine blaufleckige Körpertätowierung. Einzelne Blätter zeigen farbige Ergänzungen, zitronengelbe Ölkreidestreifen z.B., die sich wie gefächertes Licht über die Figur ergießen, kadmiumorangene Pinseltupfer, wie Markierungen auf einem Stadtplan oder wie ein Physiotape, das innere Verletzungen zusammenbindet. Die mittlere Arbeit bricht mit dem bisher Gesehenen, hier zeigt die Fotografie ihre schroffe Kante, eine mit breitem Pinselduktus aufgetragene chemische Lösung der Cyanotypie, die in der Belichtung blau wurde, zitiert gleichsam die Malerei, und eine kräftige zinnoberrote Übermalung löscht die bekannte Figur aus und betont gleichzeitig eine aufreizende Körperpose.

Technisch sind diese kleineren Arbeiten als Überlagerung verschiedener Folien entstanden. Das Aktfoto ist als Folie gedruckt. Ebenso sind die Cyanotypie und die malerische Bearbeitung als Folienausdrucke vorhanden. Margarete Eckert-Preisser legt sie solange übereinander, bis der spannendste Bildausschnitt gefunden ist. Sie scannt ihn ein und hat somit die endgültige Bilddatei. Das ermöglicht eine mehrfache Auflage. Die hier gezeigten Arbeiten sind in 5facher Auflage vorhanden (- und man kann sie käuflich erwerben!)

Begegnungen – in dieser Ausstellung thematisiert Margarete Eckert-Preisser nicht nur das Aufeinandertreffen einer fotografischen Technik auf den handschriftlichen künstlerischen Duktus. Im Gewölbekeller begegnen sich Mann und Frau, cyanotypisch eingefangen und auf Fahnen gebannt. Die Künstlerin gibt ihren Fahnen Titel wie „Opferung“, „Bedrängnis“, „Vergebung“. Wir sehen Körper, ausschnitthaft. Wir sehen Gliedmaßen, aneinander geschmiegt, verschränkt, verdreht. Positive und negative Abdrücke von Händen/Füßen wachsen zu Flügeln aus. Wo schaut er hin? Wem träumt sie nach? Sinnlichkeit, Leib, Erotik, Sexualität, Berührung, Sanftheit, Brutalität, Verletzung, Schmerz … Skriptuale Überkritzelungen wie Drahtkäfige. Massive Übermalungen in Rot, Opfer welchen Verbrechens? Der scheinbar röntgenartig eingefangene Augenblick einer Liebeshandlung seziert die Liebenden zu Einzelwesen: unter die Haut schauen, in der Begegnung vereinzelt bleiben.

Mit einem Schmunzeln legt Margarete Eckert-Preisser uns nahe, in diesem historischen Weinkeller bacchantisches Treiben zu assoziieren… Wir sollten uns dabei weniger Anekdoten von Dionysos und den Mänaden vorstellen, als vielmehr dem Gedicht „Zärtliche Nacht“ von Hilde Domin folgen, ich zitiere:

Es kommt die Nacht

da liebst du

nicht was schön -

was hässlich ist.

Nicht was steigt -

was schon fallen muss.

Nicht wo du helfen kannst -

wo du hilflos bist.

…